0 はじめに

1 報酬は学習意欲を高めるのか?

2 成功体験は本当に学習意欲を高めるのか?

3 ほめて育てることは本当によいことなのか?

4 友だちやライバルの存在は本当に学習意欲を高めるのか?

5 魔法の言葉は本当に存在するのか?

はじめに

いきなりですが、子どもをやる気にさせる魔法の言葉といったあおり文句にだまされないようにして下さい。

そのような魔法の言葉があるなら、みんな使っています。

そのような魔法の言葉が存在しないからこそ保護者の悩みは尽きないわけです。

たとえば、大人にしても、仕事をしているのは、お金、昇進、家族、スキルアップ、あるいは今の仕事が好きだからなど、いろいろな動機からでしょう。

だとすれば、子どもも同様なはずです。

大人にせよ子どもにせよ、仕事や学習の動機は1つとは限りません。

しかも、1つの魔法の言葉より、いろいろな動機に支えられた方が仕事や学習を継続できるのではないでしょうか。

今回は、さまざまな俗説=極論の問題点を指摘した上で、さまざまな学習動機のマップを示します。

子どもの学習意欲を少しでも高めようとしているが、どうもうまくいかないという方は、ぜひ最後までお読み下さい。

1 報酬は学習意欲を高めるのか?

報酬を与えることに学習意欲を引き出す効果はあるのでしょうか?

ある実験を取りあげましょう。

大学生に、ブロックで図形を組み立てるパズルに取り組ませました。

あるグループの大学生には報酬なしで取り組ませました。

別のグループの大学生には、1つ完成させるごとに1ドルという報酬を与えました。

その後、休憩時間になっても、報酬なしの大学生はパズルに取り組み続けました。

他方、報酬をもらった大学生の多くが、休憩時間になると、パズルに関心を示さなくなりました。

報酬が学習意欲を減退させることもあるという同様の実験結果は数多く報告されています。

報酬を与えるのは、子どもが小さいときなど、時と場合を選んだ方がよいでしょう。

2 成功体験は本当に学習意欲を高めるのか?

成功体験の有用性は広く信じられています。

しかし、広く信じられているから、正しいとは限りません。

ある実験を取りあげましょう。

あるグループの子どもに、やさしい算数の問題をたくさん与え、自信をつけさせました。

他方、別のグループの子どもには、やさしい問題とむずかしい問題を与え、間違えても、努力が足りなかっただけなので、がんばるようにと励ましました。

すると、成功体験を積み重ねた子どもは、むずかしい問題が解けないと、自分には能力がないのだと、すぐにやる気をなくしてしまいました。

他方、努力の必要性を強調された子どもは、むずかしい問題が解けなくても、根気よく学習を続けました。

成功体験の有用性ばかりが強調される傾向にありますが、失敗体験も成功体験と同様に必要なのです。

3 ほめて育てることは本当によいことなのか?

ほめて育てるのがよいと最近しきりに説かれています。

しかし、本当に、ほめて育てることはよいことなのでしょうか?

ほめるというのは報酬を与えることと同じです。

先ほど述べましたように、報酬は学習意欲を減退させることもあるのです。

子どもが学習意欲がないときなどには、ほめるというのも有効な手段でしょう。

しかし、ほめないと、学習をしないということにもなりかねません。

ほめるのも時と場合を選んだ方がよいでしょう。

4 友だちやライバルの存在は本当に学習意欲を高めるのか?

子どもが小さい時は、たとえば、友だちといっしょだからがんばれるといったことはあると思います。

しかし、これは学習内容とは無関係な動機ですので、すぐ後に述べますように、限界があります。

また、競争は勝ち負けという報酬目当てで行われます。

先ほども述べましたように、報酬による効果は一時的で、場合によってはマイナスの影響を与えることもあります。

よって、友だちやライバルの存在に期待するのは、子どもが小さいときなどにした方がよいでしょう。

5 魔法の言葉は本当に存在するのか?

心理学は極論であることが多いようです。

実際の学習動機は心理学が言うより多様で、あいまいです。

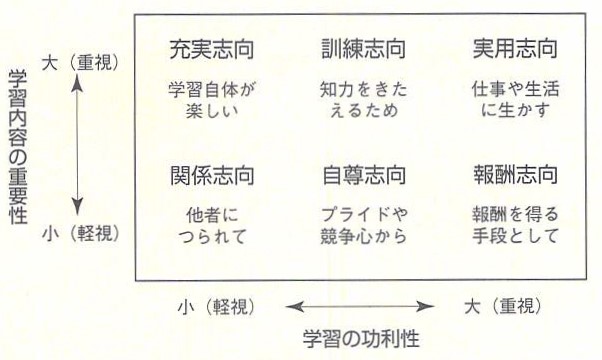

学習動機を整理したのが次の図です。

横軸は学習を損得で考えているかどうかを表します。

縦軸は学習内容を重視しているかどうかを表します。

上の段の左は充実志向です。

学習すること自体が楽しく、学習をしていると充実感があります。

上の段の中央は訓練志向です。

学習は知力を鍛えるために行います。

上の段の右は実用志向です。

学習は、自分の将来の仕事や生活に生かすために行います。

下の段の左は関係志向です。

何を学ぶかはどうでもよく、友だちや好きな先生など、だれと学ぶかがが重要です。

下の段の中央は自尊志向です。

他人との競争心から学習します。

下の段の左は報酬志向です。

おこづかいやほめ言葉などの報酬を得るために学習します。

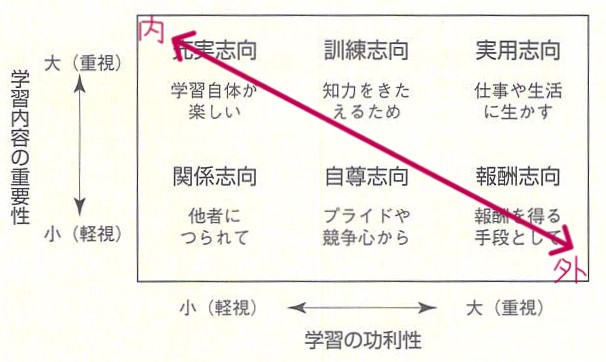

よく言われる内発的な動機か外発的な動機かというのは、充実志向から報酬志向に至る対角線に位置づけられます。

たとえば、実用志向は、学習をやりたいことをやるための手段だと考えますので、外発的な動機です。

また、関係志向は、報酬を伴わないので、内発的な動機です。

このモデルのいいところは、心理学のように外発的な動機と内発的な動機を明確に対立させず、すべての動機を連続的なものと捉えている点です。

たしかに、下の段より上の段の動機で学習をした方が、学習内容に根ざした動機であるので、成績が上る可能性は高いでしょう。

ただ、下の段の動機から学習に入ることも否定していないところがこのモデルの優れているところです。

子どもが小さいときややる気にならないときは、下の段の動機が学習への入口となってもよいのです。

いずれにしましても、どこかのセンセイのアドバイスを鵜呑みにせず、子どもの様子をよく観察して、試行錯誤するしかないでしょう。

その際に、以上のマップが役立てば、幸いです。

参考文献

「学ぶ意欲の心理学」(市川伸一/PHP新書)

「モチベーションの心理学」(鹿毛雅治/中公新書)