0 はじめに

1 グッバイ・エビングハウス

2 エビングハウス的な勉強法とバーレット的な勉強法

3 理科の勉強法

4 社会の勉強法

5 理科・社会の勉強法の補足

はじめに

今回は最短の時間で最大の成果を手に入れる勉強法について書かせていただきます。

そんな都合のいい勉強法が本当にあるの?と思われる方も多いと思いますが、存在します。

実際、私どもの小規模塾では、大学受験で東大・一橋・早慶に8割、中学受験で第一志望校に3人に2人が合格しています。

本当です。

少人数なので、ごまかしようがありません。

この記事をぜひ最後までお読みいただき、効率のいい受験勉強をするためのヒントを学んで下さい。

1 グッバイ・エビングハウス

さて、復習の回数が多いほど、記憶が定着するとよく言われます。

たとえば、『「勉強法のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。』や『勉強本100冊のベストセラーを1冊にまとめた一生使える勉強法』でも言われています。

つまり、効果があると広く信じられている勉強法なのです。

しかし、広く信じられていても、効果があるとは限りません。

この勉強法の起源はよく知られています。

こういうグラフを見たことはありませんか?

エビングハウスの忘却曲線というものです。

エビングハウスによれば、忘却は学習直後に急速に進みます。

よって、忘却する前に復習をくり返すのがよいということになります。

しかし、実は、エビングハウスの実験には批判も多いのです。

エビングハウスは無意味音節を実験材料としました。

詩や散文のような意味のある材料だと、その材料に関心があるかどうかに実験結果が左右されてしまうからです。

エビングハウスは、自ら無意味音節を学習し、完全に再生できるまでの時間や回数を測定しました。

もちろん、エビングハウスは、無意味音節を記憶するというのが非現実的な想定だということはわかっていました。

「記憶」という目に見えないものを数学的・統計的に測定するために、あえて無意味音節を使用したのです。

しかし、今から100年も前にすでにバーレットが、エビングハウスの自ら半ば気づいていた実験の問題点を指摘しています。

記憶とは、録音装置のように、情報を機械的に記録・再生することではありません。

たとえば、授業内容を記憶するのに、講師が話したことを一言一句違わず暗記する人はいないでしょう。

授業内容のうち重要だと思われることのみ記憶しようとするはずです。

このように、記憶とは、既存の知識の体系を再構成することでしかないです。

バーレットはそのように言い、既存の知識の体系のことをスキーマ(図式)と呼びました。

後の認知心理学による発見を先取りするとても重要な指摘です。

2 エビングハウス的な勉強法とバーレット的な勉強法

以上の話を受験勉強に落とし込みましょう。

実際の受験勉強では、エビングハウス的な丸暗記と反復練習も必要かもしれません。

しかし、復習の回数を増やすと、勉強時間は長くなります。

よって、勉強時間を短くするためには、復習の回数を減らす必要があります。

そのためにはどうすればよいのでしょう?

丸暗記をするから、反復練習が必要となるのです。

復習の回数を減らすためには、丸暗記をしなければよいのです。

では、丸暗記をしないためにはどうすればよいでしょう?

エビングハウス的な勉強法をバーレット的な勉強法に変えればよいのです。

バーレット的な記憶とは、新たな知識を頭の中の知識の体系に関連付けることです。

しかし、これは知識を理解するということなのではないでしょうか。

理解するというのは、新たな知識を頭の中の知識の体系に関連付けることです。

たとえば、算数や数学の公式を理解するというのは、その公式を手持ちの知識から導けるようにするということです。

公式はいつでもその場で導けるなら、そもそも暗記する必要がなくなります。

理解は暗記と反復練習を不要のものとします。

エビングハウス的な暗記中心の勉強法をバーレット的な理解重視の勉強法に変えることで、反復練習を減らし、無駄に長く勉強をする必要がなくなるのです。

3 理科の勉強法

もっと具体的に述べましょう。

算数・数学・国語・英語の主要教科に関しては、別の機会に書かせていただきます。

ここでは暗記科目だと言われることの多い理科と社会を取り上げます。

まず、理科です。

理科では、原理を正しく理解させることが何よりも大切です。

そのことがよくわかる実験を紹介しましょう。

まずは問題です。

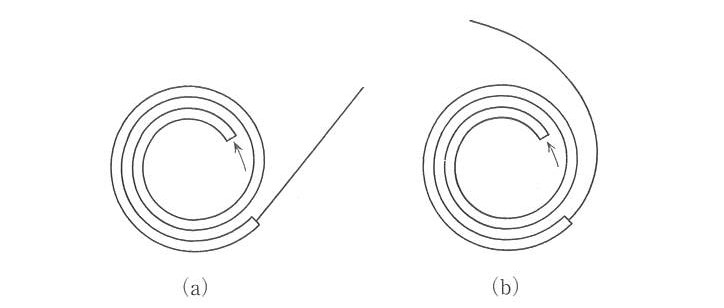

ホースを蚊取り線香のようにくるくると巻いて、パチンコ玉を入口から投げ入れました。

パチンコ玉は、出口から出た後、どちらの方向に飛んでいくでしょうか?

a まっすぐ飛んで行く

b ホースの中と同じように回転しながら飛んで行く

さあ、どちらが正解でしょうか?

正解はaです。

パチンコ玉は、何も力が働かなくなれば、慣性の法則に従ってまっすぐ進みます。

ここで興味深いのは、この問題に対する正答率は、就学前の子どもがもっとも高く、その後下がり、大学生になってやっと就学前の子どものレベルにまで回復するという点です。

なぜそうなるのでしょうか?

就学前の子どもは、ホースから水がまっすぐ飛び出すのを見た経験があり、その経験から正解に至ったのでしょう。

他方、小中高生は、物体は、円運動を起こすような力を内部に持っているから円運動をするのであり、その力が尽きると静止するというイメージを持っているのでしょう。

人間は自ら運動を行い、力が尽きると、運動をやめるという素朴な実感から誤ったイメージを作り出してしまうのでしょう。

実際、偉大な哲学者のアリストテレス以後の中世の人たちもそのように考えました。

素朴な実感から誤ったイメージを持ってしまうというのが、理科がわからなくなる典型的な原因の1つです。

よって、理科はただ経験量を増やす、つまりただ実物を見せたり演習量を増やしたりするより、原理を正しく理解させるという勉強法がもっとも有効です。

理解優先の勉強法により勉強時間も減らすことができます。

4 社会の勉強法

次に、社会です。

社会は、暗記科目だと言われますが、知識をストーリー化することによって、暗記の負担がかなり減ります。

ここでもある実験を紹介しましょう。

1 北西海岸のインディアンは杉の板材でできた斜め屋根の家に住んでいた。

2 カリフォルニアのいくつかの部族のインディアンは日干しレンガの家に住んでいた。

3 平原のインディアンはほとんどティーピー(テントの一種)に住んでいた。

この3つの文章を見せて、どのインディアンがどの住居に住んでいたのかを答えさせるという実験です。

なかなか難しいと思います。

では、どうすればよいでしょうか?

知識を補うことによって、それぞれのインディアンの居住場所と住居の間の必然性を理解すれば、暗記が楽になり、しかも暗記したことを忘れなくなります。

1は次のように覚えます。

アメリカの北西海岸は降水量が多い→大きな木が育つ→杉を家の材料に使う

アメリカの北西海岸は降水量が多い→寒い冬には雪が多い→雪が積もらないように、屋根を斜めにする

2です。

カリフォルニアは降水量が少ない→日干しレンガを作るのに適している→日干しレンガを家の材料にする

最後に、3です。

平原にはバッファローがたくさんいる→バファローを追う生活をする→移動しやすいテントに住む

このように社会は知識をストーリー化する、つまり理解することによって暗記の効率がよくなります。

結局のところ、勉強時間も少なくてすみます。

5 理科・社会の勉強法の補足

理科と社会に関して補足します。

オースベルという人が「先行オーガナイザー」ということを言っています。

オースベルは、被験者に冶金学について学習させる際に、冶金学の要約文をあらかじめ読ませた方が、被験者が学習内容を早く理解でき、記憶もよくできたと言います。

つまり、知識を暗記する時間を減らすためには、知識を暗記するための枠組みをあらかじめ頭の中に作っておくのが有効だということです。

理科と社会の学習には、この枠組みを作るために、学習マンガなどを積極的に利用するとよいでしょう。

参考文献

エビングハウス『記憶について』誠信書房

バーレット『想起の心理学』誠信書房

オースベル『教室学習の心理学』黎明書房

西林 克彦『間違いだらけの学習論』新曜社

市川伸一『勉強法が変わる本』岩波ジュニア新書

市川伸一『勉強法の科学』岩波書店