0 はじめに

1 信頼できるデータを集めましょう

2 平均値との比較には気をつけましょう

3 データの徹底分析の果てに

4 子育て神話の解体の果てに

はじめに

保護者の皆様は、わが子にとって最善のことをしたいと思っていると思います。

最善の選択をしようと、情報をいろいろと集めていることでしょう。

しかし、ママ友情報、ネット情報など、情報は無数にあります。

どの情報を選択すべきなのか、わからなくなることもあるでしょう。

情報沼にハマった挙げ句、そもそも自分はどうしたかったのかがわからなくなる保護者もいます。

そこで、今回は、情報の選択に関する保護者の心構えについてお話をさせていただきます。

長年の指導から、中学受験生の保護者にもっともわかっていただきたいことの1つとなります。

ぜひ最後までお読み下さい。

1 信頼できるデータを集めましょう

まず何よりも、信頼できるデータを集めましょう。

信頼できるデータとは体験談や経験談ではありません。

体験談や経験談を読んだり聞いたりすることも有益でしょう。

しかし、体験談や経験談は信頼できるデータで裏付けるべきです。

信頼できるデータとはどのようなものでしょうか?

今回はブラウン大学経済学部教授であり、データ分析のプロであるエミリー・オスターの『子どもの育て方ベスト』を使って説明させていただきます。

たとえば、母乳育児の期間が長い子どもの方がIQが高いという研究結果が多くあります。

これは信頼できるデータでしょうか?

実は、長く母乳育児をする母親はIQが高い傾向にあります。

母親のIQ、つまり遺伝の影響を除くと、子どものIQへの母乳育児の影響はほとんどないことがわかりました。

信頼できるデータを得るには、遺伝の影響を除いて、たとえば、同じ母親の母乳育児をした子どもと母乳育児をしなかった子どもを一定数比較する必要があります。

同様に、憧れの中学校に受かるためにはA塾がいいという合格体験談に意味があるとは限りません。

憧れの中学校に受かったのは両親のIQが高かったからだけかもしれません。

B塾でも合格できたのかもしれません。

体験談や経験談を参考にするのはよいのですが、くれぐれも鵜呑みにしないで下さい。

信頼できるデータは私が今後紹介していきます。

2 平均値との比較には気をつけましょう

ただ、信頼できるデータであっても、その取り扱いには注意する必要があります。

特に平均値との比較には気をつけた方がよいでしょう。

やはりエミリー・オスターからの例です。

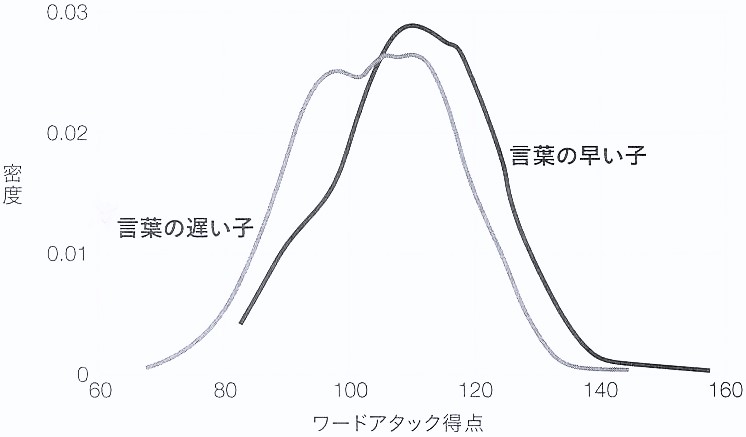

2歳児の語彙数は少ない子が平均230語、多い子が平均460語というデータがあります。

少ない子と多い子の間で倍近くの開きがあります。

ただ、どちらも許容範囲内とされています。

実際、11歳時点では次のようになります。

平均値だけを見ると、2歳時点での語彙数の差の影響が11歳時点でも残っていると言えます。

ですが、グラフ全体をよく見ると、重複する部分が大きく、平均値の差より個々人のばらつきの方が目立ちます。

私どもの塾でも、最上位校に受かった生徒の半分は、4年生スタート時に偏差値が50以下でした。

学力の伸び方は子どもによって違います。

テスト結果に一喜一憂しない方がよいでしょう。

3 データの徹底分析の果てに

さて、データ分析のプロであるエミリー・オスターは母となり、子育てに関するデータを徹底分析します。

そのエミリー・オスターがたどり着いた結論は何でしょうか?

親は、わが子が心配なあまり、頭の中でありえないシナリオをあれこれ描いてしまいます。

しかし、ありとあらゆる不測の事態を考え切ることはできません。

よって、子どもは自分で思っているよりコントロールができない存在であることを認め、なりゆきにまかせることも必要です。

考えすぎるより、きっとうまくいくと信じて、子どもと一緒に楽しく過ごした方がよいというのがエミリー・オスターの結論です。

毎年、最終授業後に私は強烈な不安に襲われます。

どれほど周到に準備しても、準備が完璧になる子は1人もいません。

よって、あれもできていない、これもできていないと心配になり、誰1人合格しないのではないかとまで考えてしまいます。

しかし、子どもは大人が考える以上に成長しているものです。

大人の不安をよそに、子どもは自分の力で合格を勝ち取ってきてくれます。

私も含め、大人はとかく考えすぎます。

よって、きっとうまくいくと信じて、子どもの成長を楽しみに待つというくらいの気持ちでいて、ちょうどよいでしょう。

4 子育て神話の解体の果てに

ジュディス・リッチ・ハリスの『子育ての大誤解』という古典的な名著があります。

日本では橘玲のベストセラー『言ってはいけない』のネタ本の1つとしても有名です。

ジュディス・リッチ・ハリスはフロイト以来の子育て神話を徹底的に解体します。

子どもの学力形成・性格形成には家庭環境以外の要因である遺伝と仲間集団が大きく影響していることを論じたのです。

たとえば、一卵性双生児は、幼少期に離れ離れとなり、別々の家で育ったとしても、驚くほど性格が似ています。

性格形成の主要因が家庭環境ではなく、遺伝だということがわかります。

また、一般的には、移民一世より二世の方が現地の言葉を流暢に話せるようになります。

言葉は主に親からではなく、家の外の仲間集団から学んでいるということがわかります。

そのジュディス・リッチ・ハリスの結論もエミリー・オスターの結論と同じものです。

親は、自分がわが子にとって最善の子育てをしているのかどうか不安になるものです。

しかし、子どもは親の思う通りに育つとは限りません。

だとすれば、子育てに不安にならず、子どもとともに過ごすことを楽しみましょう。